一般社団法人 看護職の採用と定着を考える会(以下、当会)では、株式会社SISTERS 鈴木彩衣音氏を講師に迎え、2025年9月10日(水)13:00~15:00に「離職防止につなげる!看護業界向けハラスメント対策講座」を開催しました。

一般社団法人 看護職の採用と定着を考える会(以下、当会)では、株式会社SISTERS 鈴木彩衣音氏を講師に迎え、2025年9月10日(水)13:00~15:00に「離職防止につなげる!看護業界向けハラスメント対策講座」を開催しました。

開催の背景

医療現場では慢性的な人手不足が続く中、看護職は上下関係や専門職間の力関係、性別役割の固定観念により、ハラスメントを受けやすい状況に置かれています。

実際に、SISTERSと当会が共同で実施した「職場におけるハラスメント実態調査」(全国の看護職216名対象)では、約93%がなんらかのハラスメントを経験・見聞きしていることが明らかになりました。

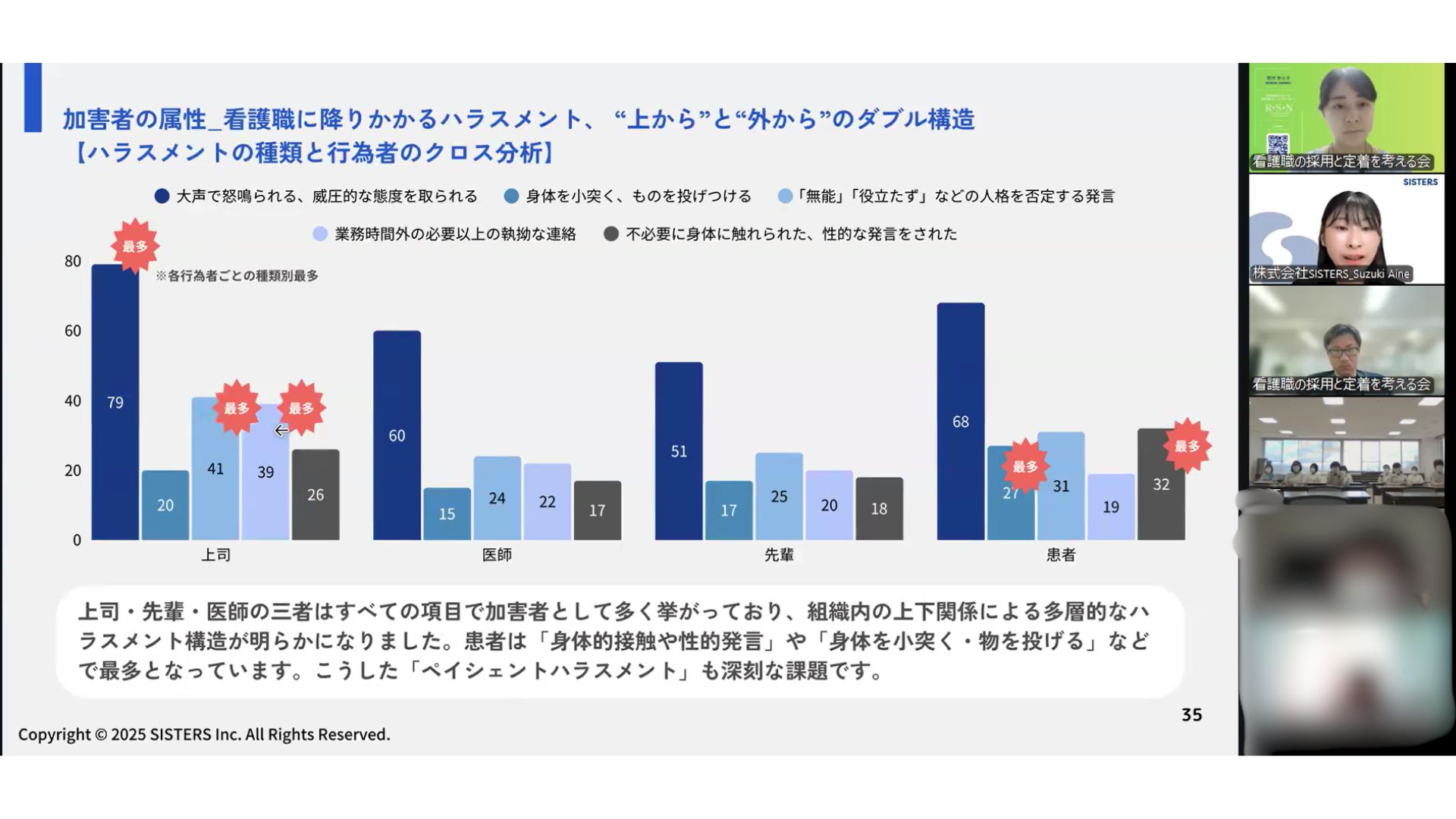

代表的なものは「怒鳴る・威圧的な態度」「人格否定の発言」「私生活への干渉」などで、行為者は上司に次いで患者が多いという、医療現場特有の深刻な“ペイシェントハラスメント”の実態も浮き彫りになっています。

さらに、「退職・退職検討」が66件、「何もしなかった」が60件と、泣き寝入りや離職につながるケースが少なくないことも示されました。こうした結果は、制度や文化の両面から、現場で実効性のあるハラスメント対策が求められていることを物語っています。

今回のセミナーは、こうした調査結果をふまえ、医療機関のハラスメント対策において、違う切り口の対策を知っていただくことや、それぞれの状況に応じてどのようなアプローチがあるか改めて検討していただくことを目的に企画しました。

プログラム内容

- ハラスメントの基本知識

- 看護職を取り巻くハラスメントの実態調査結果

- 医療機関に求められるハラスメント対策とは?

- 職員全体で安心安全を守る!「アクティブバイスタンダー」という考え方

当日の様子

ハラスメントの基礎知識

最初に基礎知識をおさらいしたのち、看護の現場で直面しやすいケースに対し、自分だったらどのような点が問題点と考えるかを考えました。複数名でご参加いただいた方々には、お隣どうしで意見交換していただきました。

看護職を取り巻くハラスメントの実態調査結果

株式会社SISTERSと、一般社団法人看護職の採用と定着を考える会とで共同調査した結果をふまえ、調査の要点を振り返りました。

株式会社SISTERSと、一般社団法人看護職の採用と定着を考える会とで共同調査した結果をふまえ、調査の要点を振り返りました。

調査:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000138867.html

現場の方、管理者の方が日頃なんとなく感じていることが、具体的な数値として表れている調査だったかと思います。調査の要点としては、以下の点を中心に挙げられました。

- 直近3年間で、9割以上の看護師がなんらかのハラスメントを経験・見聞き。代表的なものは「怒鳴る・威圧的な態度」、「私生活への干渉」、「人格否定の発言」など

- ハラスメントの行為者で上司に次いで多いのは患者である。看護職が受けやすいハラスメントの特徴として、“上から”と“外から”のダブル構造がある。

- ハラスメントを受けた方のうち、3割が「退職」「退職検討」しており(回答者数216件。複数回答可、66件)、「何もしなかった」が(同条件、60件)など、相談をせずに泣き寝入りするケースも多数

医療機関に求められるハラスメント対策とは?

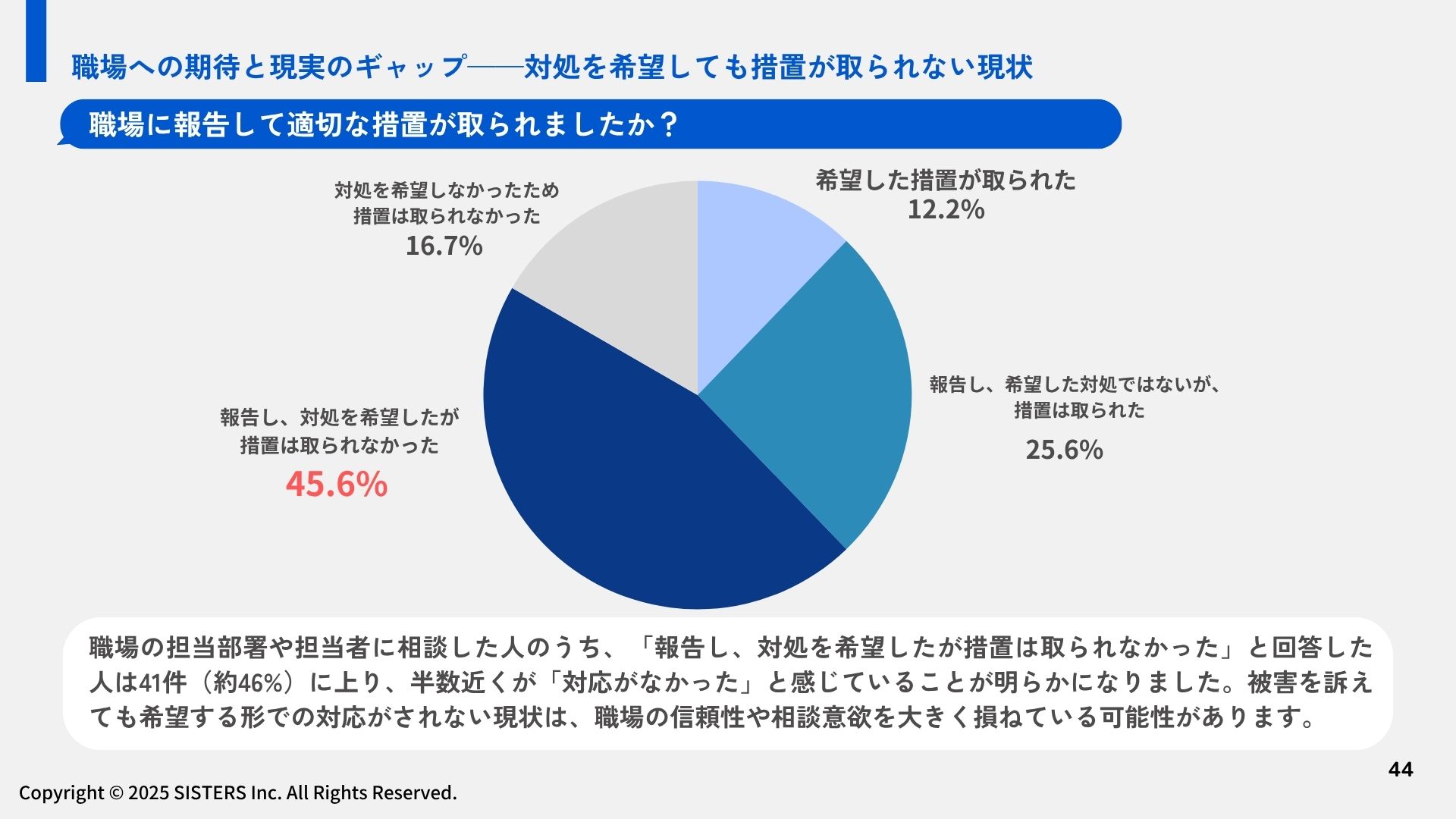

「何もしなかった」と回答する方が一定数存在することに対して、以下のような可能性が指摘されました。

「何もしなかった」と回答する方が一定数存在することに対して、以下のような可能性が指摘されました。

- 訴えたことで立場が悪化することを危惧している可能性

- 過去の対応事例を知っており「どうせ相談しても変わらない」とあきらめてしまっている可能性

- 「気にしすぎでは?」と軽視された経験があったり、「自分にも非があったのではないか」と自責の念を抱いたり、「自分が我慢すればいい」と抱え込んでしまったりするケース

それぞれの医療機関では、すでに取り組んできた研修や、実態はさまざまです。お困りごとに応じた研修のスタイルについても、鈴木氏からご紹介がありました。

職員全体で安心安全を守る!「アクティブバイスタンダー」という考え方

最後のパートでは、時短勤務で働くママさんナース(佐藤さん)が退勤時間になったため帰ろうとすると、小林さんから嫌味を言われるシーンを例に、自分が居合わせた看護師として、どのように介入するかを検討していきました。

チャット欄では、以下のようにさまざまな意見が飛び交いました。(以下は実際の意見をもとに少し改変したものです。)

- それハラスメントですよ、と直接伝える

- 「佐藤さん時短なのにギリギリまでありがとうございます!私が小林さんを手伝いますよ。」と言う

- 「佐藤さん、いつも引継ぎが丁寧で助かっていますよ!お子さんが待ってますよ!早く帰らないと!」と言う

- 佐藤さんに「時間だから良いよ!早く帰りなさい」とみんなの前で帰宅を促し、佐藤さんの帰宅後、小林さんに対して言い方がきつかったことを指摘する。

直接的に指摘する方もいれば、被害者にフォローに入る人もいれば、別の信頼できる人に相談する人もいます。そのすべてが、ハラスメントをコミュニティ全体で防いでいくアクションとなります。

今回は管理者の方々を中心にご参加いただいたため、直接的な指導というアクションが多めにあがったように感じますが、みんなで取り組むことにより、さまざまな角度からの介入が可能になることでしょう。

参加者の声(抜粋)

- 今まで研修等で得られた知識を駆使しながら看護職員を中心に多職種の職員の苦情に対応してきましたが、その行動には意味があることを理解し、相手も自分も大切にできる事が求められることを再確認いたしました。

- アクティブ・バイスタンダーという言葉とともに、その重要性が学べました。虐待防止においても必要と思いました。

- ブレイクアウトルームで、他施設での取り組みなどについても意見交換することができ、参考になりました。これまでは加害者・被害者に対しての研修に意識を向けていましたが、ハラスメントの様子を見聞きした方への研修への効果に期待が感じられ、導入を検討してみたいと思いました。

今後に向けて

今回のハラスメント講座を通じて、看護現場におけるハラスメント対策は「個人」だけでなく「組織全体」で取り組む必要性が改めて浮き彫りになりました。

アクティブバイスタンダー研修は、組織全体で考えを共有することで、ハラスメントを容認しない風土づくりに寄与するはずです。プリセプターや実習指導者を担う世代や、主任さんクラスへの研修にも活用できるのではないでしょうか。

看護職の採用と定着を考える会としても、今後も働きやすい環境づくりのヒントを届けることで、現場の皆さまをサポートしてまいります。

ご参加いただいた皆様、講師をお引き受けいただきました、株式会社SISTERS・鈴木彩衣音様にこの場を借りて感謝申し上げます。